![]()

現在、日本中で約150万もの人々がC型肝炎ウイルス(HCV)に持続感染しています。HCVは第二次世界大戦(1935−1945)後の混乱期に広く蔓延した覚醒剤(メチルアンフェタミン [通称ヒロポン])使用目的の注射器と注射針の使い回しによって、一部国民の間に拡散しました。彼らの多くが、売血を目的とした職業献血者でしたので、輸血を介して一般国民の間にもHCV感染が広まりました。1964年に売血が禁止され全ての献血が日本赤十字社で行われるようになって以来輸血によるHCV感染は激減しました。1989年にHCV抗体測定によるスクリーニングが開始され、1999年には核酸増幅検査(NAT)を使ってHCVに感染した血液の排除が開始されて、輸血後HCV感染はほぼ完全に防止されています。日本では違法静脈注射を慣用する人が少なく、HCVは性感染と母児感染することが希ですので、正常の生活を続ける限り、新規感染の機会は極めて少なくなっています。しかしHCVが長年にわたって持続感染すると、約30%の人々で慢性肝炎から肝硬変へと進行し、年間約3万5千人もが肝細胞癌のために死亡しています。今回はHCVに感染した後に、慢性肝炎、肝硬変と肝細胞癌が何年後に、いかなる頻度で発症するかを探ってみたいと思います。

闇夜に象を撫でるみたい

治療をしない場合に、HCVに感染してから如何なる病気がどの位の頻度で発症するかを「自然史(natural history)」と云っています。HCV感染の自然史を、正確に把握する上でいろいろな障害があります。第一に、HCVに感染しても症状が少ないか全くないので、輸血(あるいは汚染した血液製剤の注射)以外には感染がいつ起こったのか特定することができないのです。第二に、たとえ慢性肝炎が生じても症状が少ないので、病院で受診することが少ない点があります。第三に、HCVに感染してから肝硬変と肝細胞癌が発症するまで20〜30年もかかることが、全経過の把握をいっそう困難にしています。

治療をしない場合に、HCVに感染してから如何なる病気がどの位の頻度で発症するかを「自然史(natural history)」と云っています。HCV感染の自然史を、正確に把握する上でいろいろな障害があります。第一に、HCVに感染しても症状が少ないか全くないので、輸血(あるいは汚染した血液製剤の注射)以外には感染がいつ起こったのか特定することができないのです。第二に、たとえ慢性肝炎が生じても症状が少ないので、病院で受診することが少ない点があります。第三に、HCVに感染してから肝硬変と肝細胞癌が発症するまで20〜30年もかかることが、全経過の把握をいっそう困難にしています。

でも、HCV感染の自然史を明らかにできる状況がいくつかあります。一つは、来院した患者さんで過去の感染時期を推定し、現在の肝疾患重症度と対比することです。輸血(あるいは血液製剤の注射)を受けた患者さんだけで感染後の経過年数を推定できますが、一回だけでない場合には、感染時期を特定することが困難です。また、患者さんは輸血を必要とする様々な病気に罹患していますので、HCV感染後の経過が健常人での自然史を正確に反映するとは言い切れない弱点があります。

過去に同一の血液製剤を投与された集団で、何十年か後にその製剤にHCVが含まれていたことが判明した、特殊な状況があります。有名な例として、Rh血液型不適合による新生児の溶血性疾患を予防する目的で、抗D免疫グロブリンを注射された大勢の妊婦があります。ドイツとアイルランドで、何十年も以前に何千人もの妊婦に注射されたこの薬剤に、HCVが含まれていたことが後で分かったのです。しかし対象が生殖年齢にある若い女性に限られますし、HCV接種量も輸血とくらべて桁違いに少ないのです。従って、感染した妊婦の自然史を全てのHCV感染に当てはめるには無理があります。

結局、あらゆる状況が選択による偏り(選択偏差 [selection bias])の影響を免れません。まるで闇夜の中に、皆でよってたかって象を撫でているようなもので、それぞれが自分で触ることができる部分の感触だけで対象を判断しています。全体像がなかなか見えてこないのです。

見方を変えますと、HCV感染の自然史は3つに大別できます。(1)現時点から後ろにさかのぼるレトロスペクティブ(retrospective)研究で、輸血の既往から感染時期を特定できる場合が該当します。(2)違法薬剤静脈注射による感染では使用開始時期から前向き、即ちプロスペクティブ(prospective)に経過を追跡できます。(3)両者の組み合わせである、レトロスペクティブ・プロスペクティブ研究で、抗D免疫グロブリン注射で集団感染した妊婦が該当します。感染時期を過去にさかのぼってレトロスペクティブに特定でき将来もプロスペクティブに経過を追求できる、極めて特殊な状況です。

様々な状況におけるHCV感染の自然史

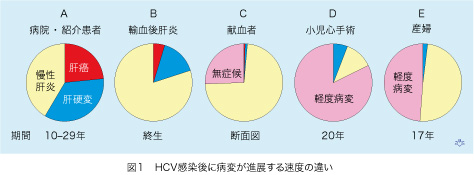

HCV感染の自然史を調べることが出来る状況が、いくつかあります(図1)。紹介患者だけを対象とした専門病院の肝臓科を受診するHCV持続感染患者では、当然のことですが重症肝疾患の頻度が高くなります(1A)。しかし、肝疾患を発症してから病院を受診する患者さんだけを対象にしているので、一般社会に潜在している、症状がなくて来院しない圧倒的多数のHCV感染者は含まれません。一方、スタートを輸血後肝炎としますと、肝疾患の進展は大きく変わってきます(1B)。長年の追跡後でも、紹介された肝炎患者と比べて肝硬変と肝細胞癌の発症頻度が遙かに少なくなっています。

HCV感染の自然史を調べることが出来る状況が、いくつかあります(図1)。紹介患者だけを対象とした専門病院の肝臓科を受診するHCV持続感染患者では、当然のことですが重症肝疾患の頻度が高くなります(1A)。しかし、肝疾患を発症してから病院を受診する患者さんだけを対象にしているので、一般社会に潜在している、症状がなくて来院しない圧倒的多数のHCV感染者は含まれません。一方、スタートを輸血後肝炎としますと、肝疾患の進展は大きく変わってきます(1B)。長年の追跡後でも、紹介された肝炎患者と比べて肝硬変と肝細胞癌の発症頻度が遙かに少なくなっています。

病院に来ないHCVキャリアの病態を知ることができる状況として、献血者があります(1C)。献血する意志がある人ですから、病識は全くありません。大多数の献血者ではHCV感染時期を特定できないので、ある時点での断面調査となりますが、僅かながらも既に肝硬変と肝細胞癌への進展例が認められます。肝機能が正常なHCVに感染した献血者は僅か四分の一に過ぎないので、楽観は許されません。

病院に来ないHCVキャリアの病態を知ることができる状況として、献血者があります(1C)。献血する意志がある人ですから、病識は全くありません。大多数の献血者ではHCV感染時期を特定できないので、ある時点での断面調査となりますが、僅かながらも既に肝硬変と肝細胞癌への進展例が認められます。肝機能が正常なHCVに感染した献血者は僅か四分の一に過ぎないので、楽観は許されません。

これらの深刻な結果の対極にあるのが、小児と産婦のデータです。幼児期に心臓手術のため多量輸血を受けてHCVに感染した人々では、20年後でも肝硬変への進行は僅かに数パーセントだけでした(1D)。同様に、抗D免疫グロブリン注射のためにHCVに集団感染した産婦でも17年の間に肝硬変は1%だけにしか発症しなかったのです(1E)。小児の心臓手術と比べてHCVの接種量は遙かに少なく、しかも全例が若い女性である点が違っています。

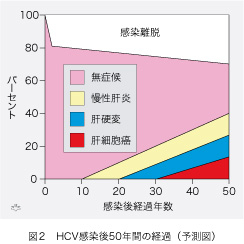

感染後に全ての人がHCVに持続感染する訳ではなく、一部では血液中からウイルスが消失し、感染から脱却します。HCV持続感染の率は、輸血による感染後で70%〜80%といわれています。しかし持続率は感染時の年齢と性によって大きく変わります。2、3歳で感染したときは55%、また成人となっても女性が感染した場合には、やはり55%でしか持続しません。いろいろな条件を考慮に入れなければなりませんし、とても一般化できる話ではありませんが、現在手に入れることができるデータをまとめてHCVに感染した後の自然史を模索してみました(図2)。全部をひっくるめて50年間にHCV感染者の40%に肝疾患が発症し、慢性肝炎、肝硬変と肝細胞癌の割合は、それぞれ同じ位になりそうです。

HCV感染の自然史に影響する要素

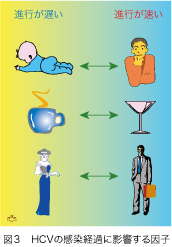

感染の起こる状況によって肝疾患発症の有無と進行速度が大きく違ってくるのでHCV感染の自然史を画一的に把握することがとても難しいのです。宿主側の因子として年齢と性そしてアルコール摂取があります(図3)。自然史をよくする方向に働く因子として、若年時の感染、酒を飲まないことならびに女性であること、の三つが確立されています。逆に、自然史を悪化させるのは、大人になってからの感染(特に中高年)、飲酒ならびに男性であること、の三つです。

感染の起こる状況によって肝疾患発症の有無と進行速度が大きく違ってくるのでHCV感染の自然史を画一的に把握することがとても難しいのです。宿主側の因子として年齢と性そしてアルコール摂取があります(図3)。自然史をよくする方向に働く因子として、若年時の感染、酒を飲まないことならびに女性であること、の三つが確立されています。逆に、自然史を悪化させるのは、大人になってからの感染(特に中高年)、飲酒ならびに男性であること、の三つです。

ウイルス側にも自然史に影響する要因があります。HCVには遺伝子を構成する約9,500個の塩基配列が互いに30%以上違う、6種類の遺伝子型があり、アラビア数字で区別されています。遺伝子型1と4のHCV感染では遺伝子型2、3と6の感染より肝疾患の進行速度が速いことが知られています。感染しているHCVのウイルス量も肝炎進行に影響します。血清1ミリリットルに含まれるHCV数が50万個(100 KIU/mLに相当します)以上あると、肝炎の進行が速くなります。悪いことに、日本ではC型肝炎患者で四分の三の方々が遺伝子型1(サブタイプ1b)のHCVに感染していて、しかもウイルス数が100 KIU/mL以上であることが、大きな問題となっています。これ以外にも感染するHCVの絶対量とウイルスの多様性が経過に影響するかもしれません。輸血後感染による多量感染が、汚染注射針を介するか原因不明(散発性)の微量感染に比べ長期間後に、より重症な肝疾患を起こすかもしれません。

線維化による組織損傷の修復

生体は、いろいろの原因で生じる組織障害(疵)に対応できる防御機構を持っていて「瘢痕治癒」とも云われています。たとえば誤って刃物で指を傷つけることがあります。出血しますけれど、ただちに複雑で巧妙な血液凝固の機転が働き最終的に血液中の線維素原(fibrinogen)が線維素(fibrin)に変換され、固まって止血します。傷が深く真皮が断裂されれば、やがて組織の線維原料であるコラーゲンが疵をふさぎ最後には強靱な線維で修復してしまいます。現在、HCV感染自然史の終末病態である肝細胞癌の発症が日本で増加し続け、その対応を迫られています。HCVは肝細胞に感染して慢性肝炎を起こします。肝細胞の破壊による組織損傷は、肝臓の星状細胞を刺激してコラーゲンを分泌させ、その結果として肝臓に「線維化」がおこります。血清中のALT(GPTとも云います)とAST(GOT)の上昇を伴う肝細胞の壊死と炎症が繰り返される課程で、肝実質は減少して線維で置き換えられます。最終的に「肝硬変」に至りますが、読んで字のごとく肝臓が広範な線維化のために硬くなり、重量も1.5キロあったものが数百グラムに減少します。機能が極度に悪化するだけでなく、肝硬変を背景にして年間約4%の割合で、肝細胞癌が発症します。

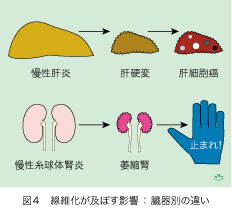

肝硬変が起こる経過は慢性糸球体腎炎が進行して萎縮腎に至る道程によく似ています(図4)。腎臓には1個あたり「ネフロン」と呼ばれる血液濾過装置が約百万個あります。ネフロンは血液を濾過する糸球体と、濾過液から水分とナトリウム等の必要成分を再吸収する尿細管からできていますが、占める体積と消費するエネルギーからいっても、腎臓の実質細胞は尿細管細胞です。

肝硬変が起こる経過は慢性糸球体腎炎が進行して萎縮腎に至る道程によく似ています(図4)。腎臓には1個あたり「ネフロン」と呼ばれる血液濾過装置が約百万個あります。ネフロンは血液を濾過する糸球体と、濾過液から水分とナトリウム等の必要成分を再吸収する尿細管からできていますが、占める体積と消費するエネルギーからいっても、腎臓の実質細胞は尿細管細胞です。

しかし、炎症は糸球体を場として起こり組織障害修復のためにメサンギウム細胞が分泌するコラーゲンで線維化される結果として、ネフロン数は次第に減少します。腎臓は硬くなって、重量も120グラムあったものが数十グラムに減少して、萎縮腎となります。腎機能が十分の一以下になると、尿毒症の症状が出るので、透析か腎移植が必要となります。

肝硬変も萎縮腎と同様に、組織障害の治癒機転である線維化のために起こるのですが、困ったことに機能障害を伴います。線維化が正常の生体反応であることが、それに逆らう方向への治療を困難にしています。ともに組織炎症の治癒機転である「線維化」によって起こる肝硬変と萎縮腎との間には、しかし、大きな違いがあります。肝硬変には肝細胞癌が発症しやすいのですが、萎縮腎からは腎臓癌になりません。年間の死亡数は肝臓癌が約3万5千人もあるのに比べて腎臓癌はその十分の一に相当する、3千5百人ほどです。

腎臓の線維化は、発癌の素地にならないのです。糸球体腎炎は腎実質細胞である尿細管の炎症を伴いません。糸球体が線維化で潰れるため、血行障害によってそれに続く尿細管がネフロン単位で消滅するだけです。ですから肝炎とは違って、細胞再生の機転が働きません。そのために肝細胞の壊死と再生を繰り返す肝炎とは違い、増殖機転がないので発癌には至らないのでしょう。長期間生存する透析患者でも、萎縮腎に発生する腎臓癌発症の危険率は、正常人と比べて僅かに3.6倍上昇するだけです。透析患者は腎以外の臓器にも発癌する頻度が高いので、その影響もあるでしょう。すなわち線維化は肝癌発症の危険性を反映しますが、両者の間には直接の因果関係はない、と考えられます。

線維化は過去の壊死および炎症反応と、それに続く肝細胞の再生と増殖の総量を反映するので、肝細胞癌が発症する危険度の目安になります。

肝臓年齢と移植肝の線維化および進行速度

全体として、持続性HCV感染者の約30%に肝硬変が発症すると考えられています。欧米ではこれが肝移植適応の第一位を占めるのですが、移植肝にHCV感染が必ず再発することが問題となっています。1989年にHCV感染の診断が可能となり、それ以来は治療法も進化し続けています。それなのに最近、移植後に生じる肝線維化の進行速度が増加し続けているようなのです。1990年以前と比べ移植肝の線維化進行速度は、以後4倍も増加しました。移植肝の線維化に影響する因子の中で移植手術が行われた「西暦年」の影響が一番大きかったのです。移植関係者は狐につままれたような心境であったに違いありません。最近、やっとこの謎が解けました。C型慢性肝炎の線維化に影響する因子として、感染時の年齢とアルコール多飲、ならびに男性であることがあります(図3をご覧下さい)。しかし肝移植の設定では、患者の年齢が肝臓提供者(ドナー)の年齢と一致しないのが普通です。

全体として、持続性HCV感染者の約30%に肝硬変が発症すると考えられています。欧米ではこれが肝移植適応の第一位を占めるのですが、移植肝にHCV感染が必ず再発することが問題となっています。1989年にHCV感染の診断が可能となり、それ以来は治療法も進化し続けています。それなのに最近、移植後に生じる肝線維化の進行速度が増加し続けているようなのです。1990年以前と比べ移植肝の線維化進行速度は、以後4倍も増加しました。移植肝の線維化に影響する因子の中で移植手術が行われた「西暦年」の影響が一番大きかったのです。移植関係者は狐につままれたような心境であったに違いありません。最近、やっとこの謎が解けました。C型慢性肝炎の線維化に影響する因子として、感染時の年齢とアルコール多飲、ならびに男性であることがあります(図3をご覧下さい)。しかし肝移植の設定では、患者の年齢が肝臓提供者(ドナー)の年齢と一致しないのが普通です。

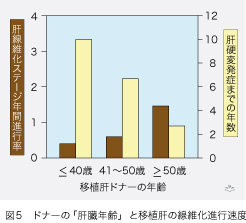

驚いたことに移植肝の線維化進行速度は、移植を受ける患者の年齢ではなく、ドナーの年齢(肝臓年齢)により大きく影響を受け、高齢であるほど速いのです(図5)。従って、ドナーの年齢と移植肝に肝硬変が発症するまでの年数は逆比例します。C型肝硬変のため肝移植を受けた患者に見られる、最近の年を追った線維化進行速度の増加とそれに伴う予後の悪化は、ドナー年齢層の変遷が原因でした。このところ次第に若年者の事故死が減少し、逆に脳血管障害に基づく高齢者ドナーの比率が増加していることが原因だったのです。このために英国では、過去10年間にドナーの平均年齢が10歳も高齢化しています。

輸血後C型肝細胞癌における「時限爆弾」の時間設定

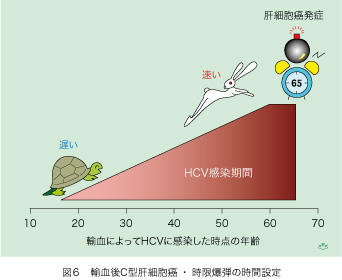

C型慢性肝疾患は時間と共に進行すると考えられていますが、感染時期を特定できくいことが、経時的な線維化進展を把握する上での隘路となっています。過去に遡った研究では、輸血だけが感染の時期を知る手がかりとなります。一般に、HCV陽性の輸血後10年で慢性肝炎、20年で肝硬変そして30年後には肝細胞癌が発症する、と云われています。とても覚えやすい、綺麗な数字です。ところが、最近になって肝細胞癌の発症には、輸血を受けてからの年数(HCV感染期間)ではなく輸血を受けた時点での年齢が影響することが判明しました。年齢が高いほど肝癌発症までの期間が短く、その結果として何歳でHCVに感染しても、肝癌発症の年齢がほぼ65歳に集約されているのです。背景にある線維化の進行速度も年齢と比例して急激に増加します。

C型慢性肝疾患は時間と共に進行すると考えられていますが、感染時期を特定できくいことが、経時的な線維化進展を把握する上での隘路となっています。過去に遡った研究では、輸血だけが感染の時期を知る手がかりとなります。一般に、HCV陽性の輸血後10年で慢性肝炎、20年で肝硬変そして30年後には肝細胞癌が発症する、と云われています。とても覚えやすい、綺麗な数字です。ところが、最近になって肝細胞癌の発症には、輸血を受けてからの年数(HCV感染期間)ではなく輸血を受けた時点での年齢が影響することが判明しました。年齢が高いほど肝癌発症までの期間が短く、その結果として何歳でHCVに感染しても、肝癌発症の年齢がほぼ65歳に集約されているのです。背景にある線維化の進行速度も年齢と比例して急激に増加します。

HCVが、ごく一部の感染者にではありますが、肝細胞癌発症の「時限爆弾」を仕掛けているみたいなのです。更に、時間設定を輸血後何年ではなくて、感染時の年齢に従って調整し、65歳前後に決めている様なのです(図6)。

「そんなに器用なことができるのか」と訝りながらも、これはドナーの「肝臓年齢」が移植肝の線維化速度を決定する事実と符合していることからも、納得できます。

「木を見て森を見ず」といわれていますが、ひとたび森全体を視野に納めてしまえば、一本一本の木を詳しく調べてその特徴を知り、育む対策を講じることが可能となります。HCV感染の自然史も、ようやく全体像が朧げに見えてきましたが、画一的に取り扱うことはできません。むしろ、HCV感染の自然史全体像の中で、どの部分に触れているかを認識して、それに応じた対応をすることが必要となるでしょう。もし、HCVに感染している方の全員に「C型肝炎はなかなか進行しない、たちのよい病気だ」と言ったら、安心して重症になるまで放っておかれてしまうでしょう。逆に、健康診断で感染を発見された若い女性に「HCVに感染すると、やがて肝細胞癌になるので、恐ろしい病気だ」と告げたら、彼女の日常生活と人生に多大で不必要な悪影響を及ぼすことになります。高度で広範な知識をもつ専門家による、個々のHCV感染者に適合した医療体制(tailored medicine)の整備が望まれます。

![]()