B型肝炎ウイルス(HBV)には、いくつかのゲノタイプ(遺伝子型)があります。HBVゲノタイプには様々な側面と応用があり、『肝炎ウイルス十話』では第六話「B型肝炎ウイルスの遺伝子型」で、『続・肝炎ウイルス十話』では第一話「B型肝炎ウイルス・ゲノタイプの臨床的応用」でご説明してきました。どちらも弊社ホームページに掲載されていますので、併せてご覧頂ければ幸いです(http://www.tokumen.co.jp/)。

医学の究極の目的は、疾患の発症を予防し、病気になってしまった場合にはそれを治療することです。ですから、ゲノタイプ測定の価値はその結果がHBV感染の予防に役立ち、B型慢性肝炎患者の抗ウイルス製剤に対する治療応答に影響するか、にあります。このような実践的応用がなければ、HBVゲノタイプを測定する真の価値がないからです。今回は、いま日本でHBVゲノタイプがどのようになっているのか、そしてゲノタイプによって、どのような抗ウイルス治療を選択したらよいか、に焦点を当ててお話ししたいと思います。

HBVゲノタイプの発祥と現状ならびに測定法

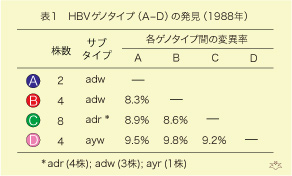

B型肝炎ウイルス(HBV)は、約3,200個の塩基(アデニン [A]、グアニン [G]、チミン [T]とシトシン [C])が構成する小さな環状のDNAウイルスです。1979年に初めて全塩基配列が決定され、1988年にはそれが18株まで拡大しました。その中で2株ずつ153(18 x 17 ÷ 2)組のペアを比較すると、互いに8%に相当する256個以上の塩基が異なっている四種類のゲノタイプがあることが分かり、AからDまでのアルファベット大文字で識別されました(表1)。HBV表面(HBs)抗原のサブタイプ(adr、adw、ayrとaywの4種類があります)も併せて調べられましたが、Cを例外としてゲノタイプとサブタイプとの間には一対一の対応がありました。

B型肝炎ウイルス(HBV)は、約3,200個の塩基(アデニン [A]、グアニン [G]、チミン [T]とシトシン [C])が構成する小さな環状のDNAウイルスです。1979年に初めて全塩基配列が決定され、1988年にはそれが18株まで拡大しました。その中で2株ずつ153(18 x 17 ÷ 2)組のペアを比較すると、互いに8%に相当する256個以上の塩基が異なっている四種類のゲノタイプがあることが分かり、AからDまでのアルファベット大文字で識別されました(表1)。HBV表面(HBs)抗原のサブタイプ(adr、adw、ayrとaywの4種類があります)も併せて調べられましたが、Cを例外としてゲノタイプとサブタイプとの間には一対一の対応がありました。

日本から発信されたこの発表が契機となって、以来ゲノタイプのアルファベット・リストが延長し続けています(図1)。発見以来すでに20年が経過しましたが、困ったことに最近になって新しいHBVゲノタイプの登録が乱れています。2000年迄に追加されたDからGまでは他ゲノタイプと8%以上の配列差を満たしています。しかし、2002年に発表されたHは配列差が7.3%に止まり、規定を満たしていません。その上、系統発生学的な解析の結果、FはHと密接な関係があります。ですから、Hにはゲノタイプの座を与えないで、Fの亜型として捉えるのが妥当であろう、とも提唱されています。

日本から発信されたこの発表が契機となって、以来ゲノタイプのアルファベット・リストが延長し続けています(図1)。発見以来すでに20年が経過しましたが、困ったことに最近になって新しいHBVゲノタイプの登録が乱れています。2000年迄に追加されたDからGまでは他ゲノタイプと8%以上の配列差を満たしています。しかし、2002年に発表されたHは配列差が7.3%に止まり、規定を満たしていません。その上、系統発生学的な解析の結果、FはHと密接な関係があります。ですから、Hにはゲノタイプの座を与えないで、Fの亜型として捉えるのが妥当であろう、とも提唱されています。

二つの違ったゲノタイプ間で部分的な塩基配列が入れ替わり、その結果雑種(ハイブリッド)の子孫が生まれて、組換え型(recombinant)HBVが発生します。しかしゲノタイプは、もともと純系に限られるので、組換え型は除外されます。2007年に発表された「ゲノタイプ I」はCと7%の配列差しかなく、その上A、CとGが合体した組換え型です。これを「新ゲノタイプ」と認めてしまうと、他にも同類が沢山ありますから、26文字あるアルファベット文字が早晩なくなってしまうことでしょう。最初に規定された「他のゲノタイプを有するHBV株との全塩基配列差が8%以上」の必要条件さえ守っていたら、こんなことにはならなかった筈ですのに。

HBVゲノタイプの測定方法は、いろいろあります(表2)。大まかに、あらかじめ核酸増幅(polymerase chain reaction [PCR])を必要とするか、しないか、の二つに分かれます。ゲノタイプ決定の絶対的条件は、検査の対象となるHBV株の全塩基配列を調べる事で、これによって組換え型を除外することができます。しかし、多数の検体を同時に調べる場合には実用的でありません。そこで、ゲノタイプによって違う20個ほどの塩基配列(プライマーといいます)を目印として増幅(PCR)を行う方法、増幅した部分配列でゲノタイプに特有な塩基の置換(point mutation [点突然変異])の所を制限酵素で特異的に切断した上で断片の長さの違いを調べる方法(restriction fragment length polymorphism [RFLP]:制限酵素断片長多型)、あるいはゲノタイプに特異的な塩基配列をプラスチックの表面に固定して、それに増幅した部分配列が結合するか否かを調べる方法があります。

HBVゲノタイプの測定方法は、いろいろあります(表2)。大まかに、あらかじめ核酸増幅(polymerase chain reaction [PCR])を必要とするか、しないか、の二つに分かれます。ゲノタイプ決定の絶対的条件は、検査の対象となるHBV株の全塩基配列を調べる事で、これによって組換え型を除外することができます。しかし、多数の検体を同時に調べる場合には実用的でありません。そこで、ゲノタイプによって違う20個ほどの塩基配列(プライマーといいます)を目印として増幅(PCR)を行う方法、増幅した部分配列でゲノタイプに特有な塩基の置換(point mutation [点突然変異])の所を制限酵素で特異的に切断した上で断片の長さの違いを調べる方法(restriction fragment length polymorphism [RFLP]:制限酵素断片長多型)、あるいはゲノタイプに特異的な塩基配列をプラスチックの表面に固定して、それに増幅した部分配列が結合するか否かを調べる方法があります。

面倒で高価な核酸増幅を必要とせず、血清学的に抗原・抗体反応を調べた結果からゲノタイプを測定できる画期的な方法が日本で開発されました。表面抗原の一部であるプレS2領域が担う五つの抗原基(b、m、k、s、u)の組み合わせから、ゲノタイプを測定することができるのです。この方法は簡便で一度に多数の検体を処理できるので、幅広い応用が期待されます。

ゲノタイプの分布には、國または地域によって際だった違いがあります。Aは欧米とアフリカ、BとCは東南・極東アジア、Eはアフリカ、そしてFは中南米で主に見られます。Dは例外的に世界中に広く分布しているので一番古いゲノタイプだろう、と考えられています。1988年に見つかったゲノタイプA、ゲノタイプB、ゲノタイプCとゲノタイプDの四種類は頻度が高く、四大ゲノタイプを構成しています。だからこそ、たった18株を見ただけで、これらが全て網羅されたのでしょう(表1)。

近年本邦で増加している急性ならびに慢性HBV感染症

我が国のHBV感染予防対策は世界一優れている、と云っても過言ではないでしょう。有史以前から二十世紀末まで、HBV持続感染はHBe抗原(ウイルス増殖と肝炎重症度の目安となる抗原です)が陽性の妊婦から生まれる新生児への母児感染によって維持されてきました。1986年以来HBe抗原陽性の母親から生まれた新生児を対象として、HBs抗体とHBワクチンによる受動・能動免疫予防法が全国規模で施行され、その予防率は95%に及んでいます。

母児感染予防以前に出産した妊婦のHBV感染率を2%と見積もって、その4分の1がHBe抗原陽性として、新生児のHBVキャリア発症率を概算できます。年間に100万人の出産があるとして、HBe抗原陽性の母親は0.5%に相当する5千人います。予防を逃れる新生児の感染はその5%ですから、250人となります。従って感染率は新生児100万人中250人、即ち0.025%となり北欧並みに低くなります。予防後の次世代では、やはり年間100万人の出産があったとして、キャリア妊婦は250人います。その1/4の5%(即ち1.25%)から生まれる、僅か約3人が母児感染によってHBVに持続感染するだけです。「日本でのHBV感染は、もう終わった」と思い込んでいたとしても、無理からぬことです。

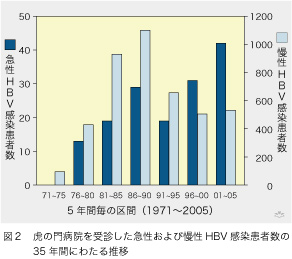

1971年から2005年にわたる35年間に、都心にある虎の門病院肝臓センターを新規受診したHBV感染患者数の推移をご覧下さい(図2)。この間、急性HBV感染患者153例と慢性HBV感染患者4,277例が受診しました。5年間毎に区切った経時的な受診者数をみますと、急性HBV感染患者は多少の凹凸があるものの、増加し続けているようです。その一方で慢性HBV感染患者数は、1990年迄順調に増加しています。この間に日本で感染者が増加したわけではなく、この肝臓センターの高い評判と急速な成長による求心力を反映しています。1990年を境とし患者数は減少していますが、2000年にはその速度が弱まり、2005年には僅かながら増加しています。

1971年から2005年にわたる35年間に、都心にある虎の門病院肝臓センターを新規受診したHBV感染患者数の推移をご覧下さい(図2)。この間、急性HBV感染患者153例と慢性HBV感染患者4,277例が受診しました。5年間毎に区切った経時的な受診者数をみますと、急性HBV感染患者は多少の凹凸があるものの、増加し続けているようです。その一方で慢性HBV感染患者数は、1990年迄順調に増加しています。この間に日本で感染者が増加したわけではなく、この肝臓センターの高い評判と急速な成長による求心力を反映しています。1990年を境とし患者数は減少していますが、2000年にはその速度が弱まり、2005年には僅かながら増加しています。

この軽微な動向を見逃してはなりません。順調に減少し続けていた日本の慢性HBV感染患者が、最近になって増えているのです。一方、急性HBV感染患者は、このところ増加を続けているので、急性HBV感染が慢性化していることが原因なのでしょう。米国では疫学が独立した学部となり、靴底を擦り減らす現場調査が広く深く行われていますが、何故か日本では疫学的調査が実を結ばないようです。誰もがネットで閲覧できる「全数把握(日本中での意味に取れます)」と銘打った1999年の年間HBV感染者数は510例あり、2005年には209例へと60%以上も減少しています。この間HIV感染者数は逆に215例から359例へと、60%以上も増加しているのです。特定の感染経路と危険集団を共有するHBVとHIVの感染動向が、逆行する訳がありません。従って、日本での新規HBV感染は減少傾向になく、増加する傾向にあると考えて間違いないでしょう。素早く対応することが必要です。

外来性ゲノタイプAによる急性HBV感染の増加とその顛末

日本に土着する生来のゲノタイプはBとCで、それ以外はすべて近年に渡来した外国産です。外来性ゲノタイプの代表はAですが、これには際だった特徴があります。一般に成人になってからHBVに感染すると、出産時と幼児期の感染と違って、その後HBV感染が持続することは少なく、僅か数パーセントに過ぎません。しかしゲノタイプAに限っては成人の急性HBV感染後に感染が持続する可能性が高く、10%から20%にも及びます。ゲノタイプAの急性HBV感染者の殆どが30代を中心とした男性で、しかも過半数が婚外の異性・同性間性交渉の経験を告白しています。

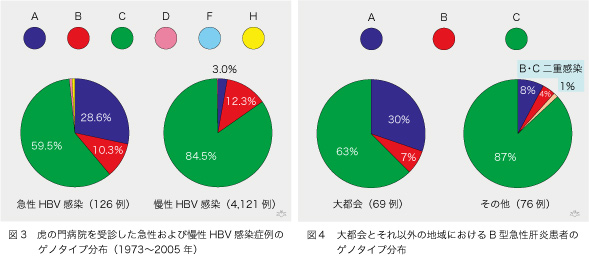

急性と慢性HBV感染患者では、ゲノタイプの分布が著しく違っています(図3)。ゲノタイプAの比率が、急性感染患者で慢性感染患者より遙かに高いのです(28.6%対3.0%、P [危険率] < 0.001で有意差あり)。B型急性肝炎患者のゲノタイプ分布は、大都会とそれ以外の地域で大きく違います(図4)。大都会の分布とくらべて、それ以外の地域ではゲノタイプAの比率がずっと低いのです。

すなわち、ゲノタイプAが特定の感染経路(主として不純性交渉)を介して、都会の特殊な集団に蔓延している事実が分かります。大都会以外の地方でもゲノタイプAが8%もありますので、大都会の急性HBV感染患者に蔓延しているゲノタイプA感染が、徐々に周辺の地域に向けて浸透しつつある現実を把握できます。流通経路と情報機関の急速な発達から、都会の悪習が素早く地方に蔓延するのは目に見えていますので、大都会以外の地方でもこれを警鐘として、近い将来に備えて対策を講じる必要があります。 ゲノタイプAによる急性HBV感染の経時的増加と、その結果である慢性ゲノタイプA感染増加の仕組みが、両者におけるゲノタイプ分布の5年毎の推移から明らかになりました(図5)。急性HBV感染患者ではゲノタイプAの比率が、特に1991年以来増加を続けています。それにつれて慢性HBV感染患者でも、僅かずつではありますが、確実にゲノタイプA感染が増加しているのです。 |

|

|

ゲノタイプが抗ウイルス治療の応答へ及ぼす影響 |

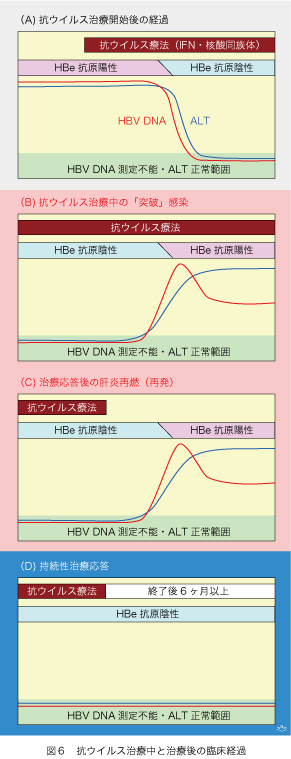

||

日本で近年増加し続けているゲノタイプA感染に対処するためには、何よりも全国規模でB型急性肝炎患者のゲノタイプ分布を調査する必要があります。その上で、特殊な感染経路による外来性HBV感染の危険性とその予防手段を、特に該当する危険集団に認識させることが急務です。 既にゲノタイプAに感染してしまった患者では、急性感染と慢性感染で対応が違います。成人の急性HBV感染は、95%以上が自然治癒しますので、発症後の一定期間は無治療で経過をみるのが常識となっています。しかし、20%もの高率で慢性化するゲノタイプA感染に限っては感染後数ヶ月以内に、素早く抗ウイルス治療を開始する必要があります。従って、急性HBV感染患者でのゲノタイプ検査が重要となります。慢性HBV感染患者では、どうなのでしょうか? B型慢性肝炎患者に抗ウイルス治療を行うと(肝機能低下症例が対象となります)、様々な応答があります(図6)。抗ウイルス治療が効く場合には、先ずウイルスの存在を示す血中のHBV DNAが減少して、やがて検出できなくなります(図6のA)。それにつれて肝機能を反映するALT(GPTとも云います)が低下して、正常レベルになります。そして肝炎活動性の指標となるHBe抗原が消失します。しかし、抗ウイルス治療が全く効かない無応答の患者もいます。また、一旦抗ウイルス治療が奏功しても、治療中にHBV DNAレベルが急上昇し、それにつれてALTも上昇しHBe抗原が再び陽性になる例があります(図6のB)。治療を突破するので、「突破肝炎(breakthrough hepatitis)」と呼ばれています。更に、治療に応答したのちに抗ウイルス剤の投与をやめてから、肝炎が再発(relapse)することもあります(図6のC)。究極の目標は、治療を終了してから6ヶ月以上HBV DNAが測定感度以下に低下し(ウイルス学的応答)、同時にALTも正常範囲内に低下する(生化学的応答)ことで、「持続応答」と呼ばれています(図6のD)。HBe抗原陽性のB型慢性肝炎ではこれが治療応答の指標となり目標ともなりますが、HBe抗原陰性のB型慢性肝炎の治療はより困難です。HBV DNAの消失だけが頼りですが、治療後の肝炎再発がHBe抗原陽性のB型慢性肝炎よりずっと多いのです。たとえHBV DNAが測定できなくなっても、微量ながらウイルスが体内に存在しています。究極の治療目的は、血中のウイルス存在を示すHBs抗原が消失することですが、現在の治療法では、なかなかそれを望めないのです。 |

|

|

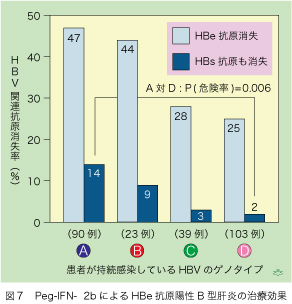

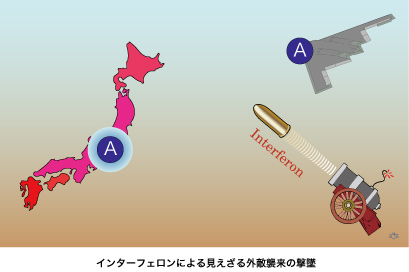

ありがたいことに、インターフェロン(interferon [IFN])は他のゲノタイプよりゲノタイプA感染で特に効き目がよいのです(図7)。HBe抗原の消失率もずっとよく、その上14%もの症例でHBs抗原が消失するので、HBV感染を完治できる可能性を期待できます。IFN以外の抗ウイルス製剤では、血中のHBV DNAのレベルを下げ、その目安となるHBe抗原を消失させることが目標となります。この場合には一般に、HBe抗原が消失した後も治療を継続することが必要ですし、完治(HBs抗原の消失)は望めないので、ゲノタイプA感染ではIFNが「良い知らせ(good news)」となります。

|

|

|

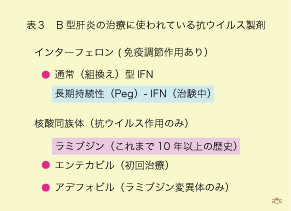

現在日本で保険適用の認可を受けている抗ウイルス製剤を表3でご覧ください。ポリエチレングリコールを結合させた長期持続性(一週に一度の注射で済みます)ペグ-IFNは現在治験中ですが、外国の報告では通常型IFNより効き目が強いので、今後期待できます。ウイルス増殖を抑制できる核酸同族体の中で、日本ではラミブジンだけが10年以上に亘って使われてきました。核酸同族体治療を長期間続けますと、遅かれ早かれウイルスの増幅を司るポリメラーゼに突然変異をもつ、治療抵抗性HBV変異体(ミュータント)が出現します。 |

|

|

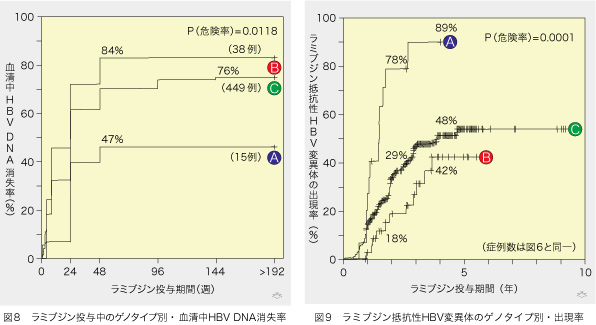

ゲノタイプAにとって「悪い知らせ(bad news)」は、ラミブジンの効きが他のゲノタイプと比べて悪いことで、HBV DNAの消失率は50%以下に止まります(図8)。この理由の一つとして、ラミブジン抵抗性HBV変異体(ミュータント)の年間出現率が際だって高いことがあります(図9)。その結果、治療中に「突破肝炎」を発症する頻度がゲノタイプA感染で特に高く、4年間で74%にも至ります。ゲノタイプBの28%とゲノタイプCの34%と比べて、遙かに多いのです(P [危険率] = 0.0226)。

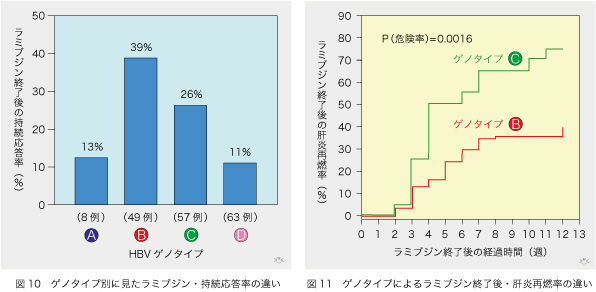

更にまた、治療を終了してからウイルス抑制効果が6ヶ月以上つづく持続応答率が、ゲノタイプAではゲノタイプBおよびゲノタイプCと比べてずっと低いのです(図10)。日本に多いゲノタイプの中で、持続応答率はゲノタイプBがゲノタイプCよりは、かなり良好です(図10)。同様にラミブジン治療後の肝炎再発率も、ゲノタイプBはゲノタイプCに比べてずっと低くなります(図11)。

|

||

B型肝炎治療のガイドライン

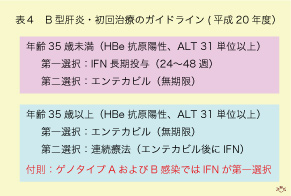

平成20(2008)年度のB型肝炎治療ガイドラインによりますと、35歳以下の初回治療患者には、完治を期待できるIFNが第1選択となっています(表4)。35歳以上の初回治療患者では、薬剤抵抗性HBV変異体の発現率が極めて低い、エンテカビルが第一選択となります。なお、ラミブジン抵抗性HBV変異体を持つB型慢性肝炎患者には、別の核酸同族体であるアデフォビルの同時投与が勧められています。保険適用が開始されてから日が浅いので、エンテカビルとアデフォビルの治療応答に対するHBVゲノタイプの影響は未だ明らかでありませんが、ラミブジン治療と同様にゲノタイプによる違いがあることを予測できます。

平成20(2008)年度のB型肝炎治療ガイドラインによりますと、35歳以下の初回治療患者には、完治を期待できるIFNが第1選択となっています(表4)。35歳以上の初回治療患者では、薬剤抵抗性HBV変異体の発現率が極めて低い、エンテカビルが第一選択となります。なお、ラミブジン抵抗性HBV変異体を持つB型慢性肝炎患者には、別の核酸同族体であるアデフォビルの同時投与が勧められています。保険適用が開始されてから日が浅いので、エンテカビルとアデフォビルの治療応答に対するHBVゲノタイプの影響は未だ明らかでありませんが、ラミブジン治療と同様にゲノタイプによる違いがあることを予測できます。

ガイドラインの付則事項として「B型肝炎は、ゲノタイプによる治療効果が異なるため、ゲノタイプを測定して治療法を決定することが望ましく、特にゲノタイプAとゲノタイプBは、35歳以上でもIFNの効果が高率であることから、第一選択はIFNが望ましい」と明記されています。

ゲノタイプA —「忍び寄る外敵」の象徴

HBVに感染しても、黄疸などの症状が少なければ病院を受診しない人が多いでしょう。しかし恐ろしいことに、感染の自然治癒率は症状が少ないほど低いのです。従って水面下でのゲノタイプA持続感染は、目に見えるよりはずっと多いことが察せられます。これは、急性HBV感染の70%を占める、ゲノタイプBとゲノタイプCによるHBV持続感染でも同じことです。

慢性肝炎の発症を防ぐために、急性HBV感染の動態と実数を素早く把握する必要があります。身に覚えがある人は、特にHIV感染を気にしています。実現が可能かどうか分かりませんが、HBV感染の早期発見のために、HIV検査を希望する人に併せてHBs抗原を検査するのも一法と思われます。ゲノタイプ検査は急性HBV感染の予後判定に役立つばかりか、IFNと核酸同族体の治療応答を予知する手がかりにもなりますので、医療現場での早急な普及が望まれます。

参考文献

Kobayashi M, Ikeda K, Arase Y, Suzuki F, Akuta N, Hosaka T, Sezaki H, Yatsuji H, Suzuki Y, Watahiki S, Mineta R, Iwasaki S, Miyakawa Y, Kumada H: Change of hepatitis B virus genotypes in acute and chronic infections in Japan. J Med Virol 2008;80:1880-1884.

Kobayashi M, Suzuki F, Akuta N, Suzuki Y, Arase Y, Ikeda K, Hosaka T, Sezaki H, Iwasaki S, Sato J, Watahiki S, Miyakawa Y, Kumada H: Response to long-term lamivudine treatment in patients infected with hepatitis B virus genotypes A, B, and C. J Med Virol 2006;78:1276-1283.

Suzuki Y, Kobayashi M, Ikeda K, Suzuki F, Arase Y, Akuta N, Hosaka T, Saitoh S, Someya T, Matsuda M, Sato J, Watabiki S, Miyakawa Y, Kumada H: Persistence of acute infection with hepatitis B virus genotype A and treatment in Japan. J Med Virol 2005;76:33-39.

Yotsuyanagi H, Okuse C, Yasuda K, Orito E, Nishiguchi S, Toyoda J, Tomita E, Hino K, Okita K, Murashima S, Sata M, Hoshino H, Miyakawa Y, Iino S: Distinct geographic distributions of hepatitis B virus genotypes in patients with acute infection in Japan. J Med Virol 2005;77:39-46.

Flink HJ, van Zonneveld M, Hansen BE, de Man RA, Schalm SW, Janssen HL: Treatment with Peg-interferon alpha-2b for HBeAg-positive chronic hepatitis B: HBsAg loss is associated with HBV genotype. Am J Gastroenterol 2006;101:297-303.

Bonino F, Marcellin P, Lau GK, Hadziyannis S, Jin R, Piratvisuth T, Germanidis G, Yurdaydin C, Diago M, Gurel S, Lai MY, Brunetto MR, Farci P, Popescu M, McCloud P: Predicting response to peginterferon alpha-2a, lamivudine and the two combined for HBeAg-negative chronic hepatitis B. Gut 2007;56:699-705.

Chien RN, Yeh CT, Tsai SL, Chu CM, Liaw YF: Determinants for sustained HBeAg response to lamivudine therapy. Hepatology 2003;38:1267-1273.

![]()