C型肝炎の治療応答に影響する諸因子

C型肝炎ウイルス(HCV)は世界人口の2.5%に相当する、1億7千万人もの人々に持続感染しています。この中で約30%の人々が、生涯の間に肝硬変による肝不全や、肝細胞癌を発症して死亡します。日本には、約2百万人のHCV持続感染者がいると推定されています。日本でHCV感染が爆発的に拡散したのは第二次世界大戦(1939~1945)直後の戦後混乱期で、欧米諸国よりは約20年も早かったのです。1990年代に入りHCV感染の診断と輸血後感染の予防が可能となって以来、新規感染は極めて稀になりました。しかし、過去の感染の結果としてHCVの感染率は年齢と共に上昇し、70歳以上では7%にも及んでいます。世界保健機構(WHO)が定める高齢者に該当する65歳以上の国民は、2007年までに国民の21.5%に相当する、2,477万人に増加しました。2002年以来、節目検診ならびに肝機能異常あるいは過去に輸血・血液製剤の使用があった「危険集団」の健診によるHCV感染者の掘り起しがおこなわれ、その結果として高齢者のHCV感染者数が次第に増加しています。とりわけ、今までは未知の世界であった、加齢が抗ウイルス療法に及ぼす影響が表面化しました。

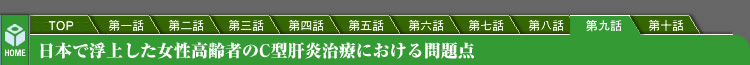

現在インターフェロン(IFN)を高分子化合物(ポリエチレン・グリコール)に包埋したペグIFNの週一回注射とリバビリンの連日服用が、C型肝炎治療の世界的基準となっています。治療応答は、48週から72週におよぶペグIFN・リバビリン併用療法を終了してから6ヶ月の時点で、血中からHCVが消失する「持続性ウイルス応答率(sustained virological response [SVR])で判定します。いろいろな因子が治療応答に影響します(表1)。宿主因子として男性が女性より応答が悪く、高齢者が若年者より応答が悪いことが確証されています。また、肝臓の線維化が強いほど応答率が悪いことも知られています。年齢は感染持続期間を反映するでしょうから、高齢になるほど肝炎病変が進行し、従って治療が効きにくくなると思われます。生活習慣因子の影響として、飲酒と肥満があれば応答率が低下します。ウイルス因子としては、HCVの遺伝子型とウイルス量(HCV RNAの血中濃度)が治療応答に影響します。困ったことに、日本人感染者の75%を占めるHCV遺伝子型が1b(HCV-1b)で、HCV RNA量が100キロ国際単位(KIU)/mL以上(ウイルス粒子50万個/mL以上)ある症例では応答率が低く、未だ50%に止まっています。勿論のことですが、治療が計画通りに遂行されずにペグIFNとリバビリンの投与量が不十分であれば、応答率は悪くなります。感染した時期が早かった為に欧米諸国より患者数が多く、また保険制度が充実している日本では、C型肝炎治療の経験が世界中で最も充実しています。

現在インターフェロン(IFN)を高分子化合物(ポリエチレン・グリコール)に包埋したペグIFNの週一回注射とリバビリンの連日服用が、C型肝炎治療の世界的基準となっています。治療応答は、48週から72週におよぶペグIFN・リバビリン併用療法を終了してから6ヶ月の時点で、血中からHCVが消失する「持続性ウイルス応答率(sustained virological response [SVR])で判定します。いろいろな因子が治療応答に影響します(表1)。宿主因子として男性が女性より応答が悪く、高齢者が若年者より応答が悪いことが確証されています。また、肝臓の線維化が強いほど応答率が悪いことも知られています。年齢は感染持続期間を反映するでしょうから、高齢になるほど肝炎病変が進行し、従って治療が効きにくくなると思われます。生活習慣因子の影響として、飲酒と肥満があれば応答率が低下します。ウイルス因子としては、HCVの遺伝子型とウイルス量(HCV RNAの血中濃度)が治療応答に影響します。困ったことに、日本人感染者の75%を占めるHCV遺伝子型が1b(HCV-1b)で、HCV RNA量が100キロ国際単位(KIU)/mL以上(ウイルス粒子50万個/mL以上)ある症例では応答率が低く、未だ50%に止まっています。勿論のことですが、治療が計画通りに遂行されずにペグIFNとリバビリンの投与量が不十分であれば、応答率は悪くなります。感染した時期が早かった為に欧米諸国より患者数が多く、また保険制度が充実している日本では、C型肝炎治療の経験が世界中で最も充実しています。

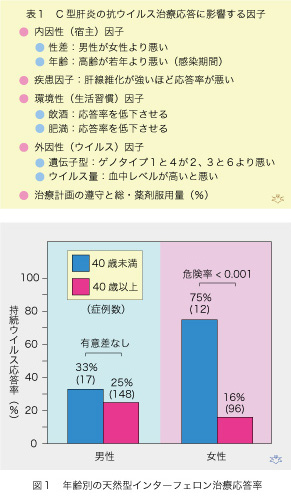

そして「男性が女性よりIFN治療応答率が悪い」という世界の常識が通用しない状況が、1990年代の末に日本で初めて発生しました。年齢を40歳で区切り、男女別のIFNの治療効果が治療終了後24週以降の血清中HCV RNA消失、すなわち持続性ウイルス応答が判定されました(図1)。40歳未満と40歳以上の症例で天然型IFN(線維芽細胞由来)24週間治療後の持続性ウイルス応答率を比較しますと、男性では見るべき差が認められなかったのですが、女性では40歳以上になると応答率が40歳未満のほぼ5分の1迄、格段に低下したのです(75%対16%、危険率 < 0.001 [危険率0.05未満が有意差になります])。更にまた応答率は、40歳未満では女性が男性の2倍以上もあるのに、40歳以上では女性の方が男性よりかえって低くなる傾向も見られます。この結果は、残念なことに初期の研究だったので、間もなく使われなくなった天然型IFNが使用されたこと、とウイルス性因子の影響が完全に除外されていなかったので、この結果は以後20年近く注目されませんでした。しかし、高齢者に限っては、女性の方が男性よりIFNの治療応答率が悪い事実が、日本では既に把握されていたのです。女性に特有で男性にはない生理現象は、月経の開始とその終了(閉経)です。とりわけ閉経に伴って女性ホルモンの分泌に過激な変化が起こりますから、高齢女性での抗ウイルス療法応答の低下には、閉経が関係していることが察せられます。

高齢女性・C型肝炎患者の低い治療応答率

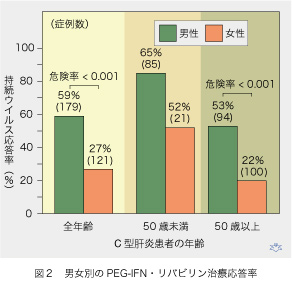

ごく最近、2009年になって日本でこの問題が詳しく深く掘り下げられ、全貌が明らかになりました。慢性肝炎が確診され肝硬変がなく、HCV以外には肝障害の原因が全くないC型慢性肝炎患者に、世界的な標準となっているペグIFN・リバビリン併用療法を48週間施行し、治療終了後24週以降の血清中HCV RNAの消失、すなわち持続性ウイルス応答が判定されました。治療を受けた患者さんの中に、宿主因子である年齢と性別以外には、ウイルス応答に影響する因子の違いはありませんでした。しかも、全員が高濃度(> 100 KIU/mL)のHCV-1bに感染していたので、ウイルス性因子の影響は全く除外できます。B型肝炎ウイルス(HBV)あるいはHIVの感染はなく、過去の総飲酒量は500キログラム以下に限定されていたので、アルコール性肝障害はなかったと考えられます。男性179例中106例(59%)と女性121例中33例(27%)がペグIFN・リバビリン併用療法に応答し、治療が終了してから24週以降の血清中のHCV RNA陰性が持続しました(図2)。即ち、現在の基準からC型慢性肝炎が治癒して、HCV感染から脱却したと判定されました。男性の治療応答率は女性より高く、この時点で「男性は女性より治療応答率が低い」という世界的常識が覆されましたが、これは日本では他の国々よりC型慢性患者の年齢が高いことが原因です。更に対象を、年齢50歳未満と50歳以上に分けて、それぞれで男女別の持続応答率を比較したところ、50歳以上の症例でのみ有意差がみられたのです(53%対22%、危険率 < 0.001)。

ごく最近、2009年になって日本でこの問題が詳しく深く掘り下げられ、全貌が明らかになりました。慢性肝炎が確診され肝硬変がなく、HCV以外には肝障害の原因が全くないC型慢性肝炎患者に、世界的な標準となっているペグIFN・リバビリン併用療法を48週間施行し、治療終了後24週以降の血清中HCV RNAの消失、すなわち持続性ウイルス応答が判定されました。治療を受けた患者さんの中に、宿主因子である年齢と性別以外には、ウイルス応答に影響する因子の違いはありませんでした。しかも、全員が高濃度(> 100 KIU/mL)のHCV-1bに感染していたので、ウイルス性因子の影響は全く除外できます。B型肝炎ウイルス(HBV)あるいはHIVの感染はなく、過去の総飲酒量は500キログラム以下に限定されていたので、アルコール性肝障害はなかったと考えられます。男性179例中106例(59%)と女性121例中33例(27%)がペグIFN・リバビリン併用療法に応答し、治療が終了してから24週以降の血清中のHCV RNA陰性が持続しました(図2)。即ち、現在の基準からC型慢性肝炎が治癒して、HCV感染から脱却したと判定されました。男性の治療応答率は女性より高く、この時点で「男性は女性より治療応答率が低い」という世界的常識が覆されましたが、これは日本では他の国々よりC型慢性患者の年齢が高いことが原因です。更に対象を、年齢50歳未満と50歳以上に分けて、それぞれで男女別の持続応答率を比較したところ、50歳以上の症例でのみ有意差がみられたのです(53%対22%、危険率 < 0.001)。

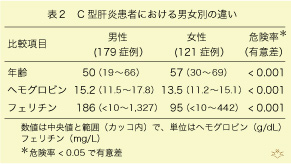

リバビリンは赤血球内に蓄積して、一定の濃度を超えると溶血を起こします。そのため血中のヘモグロビンが減少する場合には、リバビリンを減量する必要があり、一定限度(8.5 g/100 mL)以下になれば、中止せざるを得ないのです。いろいろな因子を男女間で比較したところ、3項目で差が認められました(表2)。年齢の中央値が男性で女性より低かったのですが、年齢の影響は、50歳未満と50歳以上に分けることで除外されています(図2をご覧下さい)。やはり女性ではヘモグロビンの値と、タンパクに結合した鉄の指標となる、フェリチンの濃度が低下していました。

リバビリンは赤血球内に蓄積して、一定の濃度を超えると溶血を起こします。そのため血中のヘモグロビンが減少する場合には、リバビリンを減量する必要があり、一定限度(8.5 g/100 mL)以下になれば、中止せざるを得ないのです。いろいろな因子を男女間で比較したところ、3項目で差が認められました(表2)。年齢の中央値が男性で女性より低かったのですが、年齢の影響は、50歳未満と50歳以上に分けることで除外されています(図2をご覧下さい)。やはり女性ではヘモグロビンの値と、タンパクに結合した鉄の指標となる、フェリチンの濃度が低下していました。

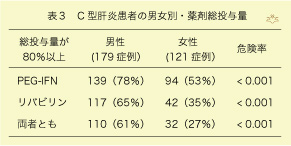

この事実を反映して、女性ではリバビリンの服用が予定量の80%以上であった症例の頻度が、男性より低くなっています(表3)。ペグIFNの総投与量も女性は男性より低く、両薬剤の総量がともに80%以上であった症例の割合も、女性では男性より低下していました。

この事実を反映して、女性ではリバビリンの服用が予定量の80%以上であった症例の頻度が、男性より低くなっています(表3)。ペグIFNの総投与量も女性は男性より低く、両薬剤の総量がともに80%以上であった症例の割合も、女性では男性より低下していました。

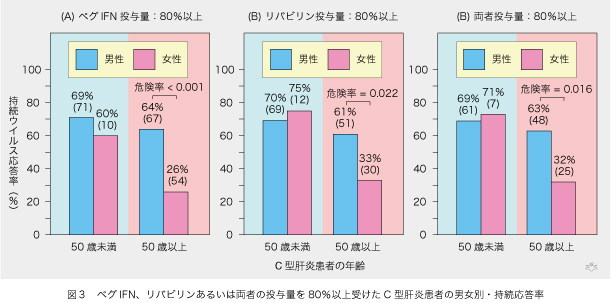

そこで薬剤投与量が80%以上であった症例に限定して、男女別・年齢別の持続応答率が比較されました(図3)。総量が80%以上投与された50歳未満の症例では、ペグIFNとリバビリン投与量、および両薬剤投与量のいずれにも、男女別の応答率に差はありませんでした。一方50歳以上の症例では、いずれにおいても女性の方が男性より応答率が低いことが示されました。以上の結果から、世界の標準となっている最新のC型肝炎の抗ウイルス療法に対しても、50歳以上の患者に限って、女性が男性より持続性ウイルス応答率が低い事実が判明したのです。この事実は、繰り返し成書に記載されている「ペグIFN・リバビリン併用療法によるSVRの頻度は、女性では男性より高い」とする常識を覆すものです。千例を超える複数の多国籍患者集団の治療成績から導かれたこの通念は、加齢の効果を視野に入れていません。しかも欧米では感染時期が日本より遅かったため、対象症例の平均年齢はいずれも42~43歳で、日本の症例より10歳以上も若かったのです。これまで提唱されてきた治療応答の男女差は、胎児の溶血性貧血を予防するために、HCVで汚染された抗Dガンマグロブリンを投与された千例規模の集団感染の経過を2カ国(アイルランドとドイツ)で追跡した報告に基づいています。20年間の追跡で肝硬変の発症は、僅か0.4%~2.0%に止まったのです。しかし、全例が生殖年齢にあったので、20年後になっても50歳を超える女性は少なかったでしょう。それ以後この集団が高齢者になってからの臨床経過を、注意深く見守る必要があります。

加齢に伴う血清中性ホルモン濃度の推移

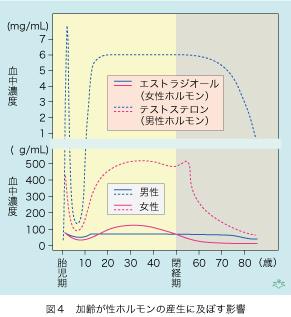

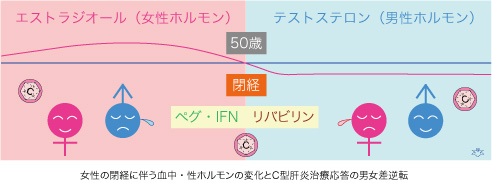

女性では何故、50歳以上になると治療応答率が男性より低くなり、50歳未満の応答率から逆転するのでしょう? 血中の男性ホルモン(テストステロン)と女性ホルモン(エストラジオール)の濃度は、男女とも年齢に影響されます(図4)。図で下の方にある実線で示された、エストラジオールの男女別濃度変化に御注目ください。男性のエストラジオール血中濃度は、10歳から70歳以上にわたって長期間、殆ど変化しません。しかし女性では、エストラジオール血中濃度が30歳から次第に減少し、閉経期を境界として男性より低くなるのです。一方、点線で示されたテストステロン濃度には、加齢に伴う男女の逆転がありません。この事実から、50歳以上の女性C型肝炎患者で男性より持続性ウイルス応答率が低くなるのは、エストラジオールの濃度が閉経期を境に逆転して、男性を下回ることが原因であろう、と推測できます。エストラジオールがペグIFNあるいはリバビリンの薬理効果を増強するとは考えにくいので、エストラジオールがC型肝炎の進行を和らげていることが推測できます。対策として、持続応答率が悪い50歳以上の女性C型肝炎患者では、通常は48週のペグIFN・リバビリン投与期間を72週まで延長することによって、応答率の改善が得られています。

女性では何故、50歳以上になると治療応答率が男性より低くなり、50歳未満の応答率から逆転するのでしょう? 血中の男性ホルモン(テストステロン)と女性ホルモン(エストラジオール)の濃度は、男女とも年齢に影響されます(図4)。図で下の方にある実線で示された、エストラジオールの男女別濃度変化に御注目ください。男性のエストラジオール血中濃度は、10歳から70歳以上にわたって長期間、殆ど変化しません。しかし女性では、エストラジオール血中濃度が30歳から次第に減少し、閉経期を境界として男性より低くなるのです。一方、点線で示されたテストステロン濃度には、加齢に伴う男女の逆転がありません。この事実から、50歳以上の女性C型肝炎患者で男性より持続性ウイルス応答率が低くなるのは、エストラジオールの濃度が閉経期を境に逆転して、男性を下回ることが原因であろう、と推測できます。エストラジオールがペグIFNあるいはリバビリンの薬理効果を増強するとは考えにくいので、エストラジオールがC型肝炎の進行を和らげていることが推測できます。対策として、持続応答率が悪い50歳以上の女性C型肝炎患者では、通常は48週のペグIFN・リバビリン投与期間を72週まで延長することによって、応答率の改善が得られています。

エストラジオールの肝線維化・抑制作用

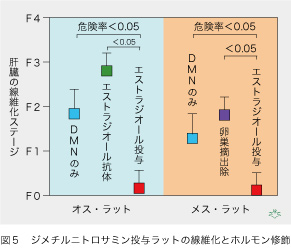

肝炎の重症度は壊死・炎症のグレードと線維化のステージから、組織学的に診断されます。IFNの治療効果は、線維化のステージが0(線維化なし)から4(肝硬変)へと上昇するにつれて低下します。エストラジオールの線維化抑制作用は動物実験によって実証されています。ラットの腹腔内に肝障害を起こす化学物質(ジメチルニトロサミン [dimethylnitrosamin:DMN])を注射すると線維化が生じ、やがては肝細胞癌を発症します。DMNで処理したオス・ラットにエストラジオールを投与するか、これに対するモノクローナル抗体を注射して、その後の経過が追跡されました。メス・ラットにはエストラジオール投与、あるいは卵巣摘出が行われました。そして、それぞれ4匹ずつで、肝線維化ステージの平均値が比較されました(図5)。エストラジオールを投与するとオス、メス・ラットの両方で、DMNによる肝線維化が軽減します。しかし、オス・ラットでは抗エストラジオール抗体により、メス・ラットでは卵巣摘出によって肝線維化が亢進するので、エストラジオールに線維化抑制作用があることが、 確かめられました。そのメカニズムとしてエストラジオールが持つ、❶繊維を産生する星状(伊東)細胞の増殖抑制、❷抗酸化作用、❸コラーゲンの分解促進作用、ならびに❹サイトカイン(IL-1とIL-6)を介した経路が、実験的に確認されています。

肝炎の重症度は壊死・炎症のグレードと線維化のステージから、組織学的に診断されます。IFNの治療効果は、線維化のステージが0(線維化なし)から4(肝硬変)へと上昇するにつれて低下します。エストラジオールの線維化抑制作用は動物実験によって実証されています。ラットの腹腔内に肝障害を起こす化学物質(ジメチルニトロサミン [dimethylnitrosamin:DMN])を注射すると線維化が生じ、やがては肝細胞癌を発症します。DMNで処理したオス・ラットにエストラジオールを投与するか、これに対するモノクローナル抗体を注射して、その後の経過が追跡されました。メス・ラットにはエストラジオール投与、あるいは卵巣摘出が行われました。そして、それぞれ4匹ずつで、肝線維化ステージの平均値が比較されました(図5)。エストラジオールを投与するとオス、メス・ラットの両方で、DMNによる肝線維化が軽減します。しかし、オス・ラットでは抗エストラジオール抗体により、メス・ラットでは卵巣摘出によって肝線維化が亢進するので、エストラジオールに線維化抑制作用があることが、 確かめられました。そのメカニズムとしてエストラジオールが持つ、❶繊維を産生する星状(伊東)細胞の増殖抑制、❷抗酸化作用、❸コラーゲンの分解促進作用、ならびに❹サイトカイン(IL-1とIL-6)を介した経路が、実験的に確認されています。

エストラジオール:C型肝炎治療応用への可能性

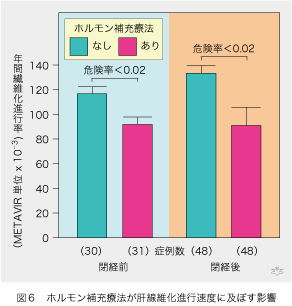

ホルモン補充療法(エストロゲンとプロゲステロン)を常用する女性のC型肝炎症例では、閉経以前であっても閉経後にも、使用しない女性より年間の肝線維化進行率が低いことが知られています(図6)。閉経後の使用者でも、線維化進行率が閉経前の使用者のレベルまで低下するので、エストロゲンにC型肝炎の抑制作用と抗ウイルス療法応答の促進効果を期待できます。ホルモン補充療法を長期間使用すると乳癌、卵巣癌と静脈血栓など、重篤な副作用を発症する危険性が増加します。しかし持続性ウイルス応答が達成された暁には、ホルモン補充療法から脱却できます。抗ウイルス療法の直前と治療中の一定期間に限って、エストロゲンを使用する治験の実施を検討する必要があります。 |

|

肝疾患頻度と重症度の男女差

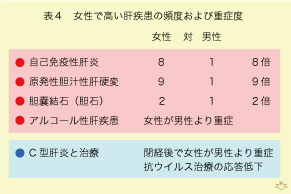

高齢者C型肝炎の持続性ウイルス応答率以外にも、男女差がはっきりしている肝疾患が色々あります(表4)。いずれも女性の方が男性よりも分が悪いようなのです。自己免疫性肝炎は若い女性に多い疾患ですが、女性の頻度が男性より8倍も高いのです。日本で比較的少なく、中年以後の女性に発症する原発性胆汁性肝硬変は、女性の発症頻度が男性の9倍もあります。この二つは、自己抗原に対する免疫反応の亢進が原因となりますが、女性では男性より免疫反応が強いので発症頻度が高くなります。胆石は女性が男性の2倍ありますが、女性ホルモンが胆汁のうっ滞を促進し、結石が生じやすくすることが原因です。

高齢者C型肝炎の持続性ウイルス応答率以外にも、男女差がはっきりしている肝疾患が色々あります(表4)。いずれも女性の方が男性よりも分が悪いようなのです。自己免疫性肝炎は若い女性に多い疾患ですが、女性の頻度が男性より8倍も高いのです。日本で比較的少なく、中年以後の女性に発症する原発性胆汁性肝硬変は、女性の発症頻度が男性の9倍もあります。この二つは、自己抗原に対する免疫反応の亢進が原因となりますが、女性では男性より免疫反応が強いので発症頻度が高くなります。胆石は女性が男性の2倍ありますが、女性ホルモンが胆汁のうっ滞を促進し、結石が生じやすくすることが原因です。

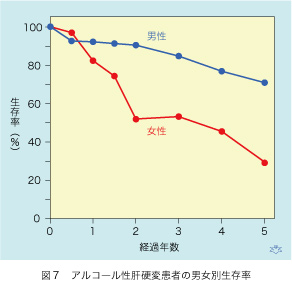

アルコールの肝障害作用は、女性の方が男性より重症となります。原因として、女性では脂肪組織が多いので、アルコールの組織濃度が男性より高くなりやすいことと、胃液に分泌されるアルコール代謝酵素の量が男性より低いこと(約二分の一になります)が原因である、と考えられています。そのために女性1日当たりアルコール摂取の許容量が20グラム以下で、男性での40グラムの半分に制限されています。その上女性では、禁酒後でもアルコール性肝障害が進行することが知られています。生涯の飲酒量が一定量以上になりますと(男性では1,000キログラムですが、女性ではもっと少ないでしょう)アルコール性肝硬変になり、回復が難しくなります。アルコール性肝硬変症例の生存率は、年を追うごとに女性の方が男性より低くなります(図7)。 |

|

女性の方が男性より不利となる肝疾患として、C型肝炎の進行速度と抗ウイルス療法に対する持続応答率を加えることができそうです。ただし他の肝疾患とは違って、閉経までは女性の方が有利で、それ以後は男性より不利となることが特徴です。女性の平均寿命が男性よりかなり長い(平成19年で86歳対76歳)ので、実質的な影響が大きくなります。日本では65歳以上(WHOの定義による高齢者)の肝癌死亡頻度が、年を追って増加しています。人口10万人当たりの肝癌死亡数が、1980年では72.5人でしたが、2002年には111.1人となり、約20年間で1.5倍上昇しています。肝癌の70%から80%は、C型肝炎が原因ですから、高齢者の肝癌発症は女性の方が男性より多くなります。その原因となるであろう閉経後の女性ホルモンと男性ホルモンの逆転を先ず科学的に証明・確認した上で高齢女性での抗ウイルス療法に、しかるべき女性ホルモン補充療法を組み合わせることによって将来、日本でのC型肝炎による死亡率を低くすることを期待できます。

参考文献

Fried MW, Shiffman ML, Reddy KR, Smith C, Marinos G, Goncales FL, Jr., Haussinger D, Diago M, Carosi G, Dhumeaux D, Craxi A, Lin A, Hoffman J, Yu J: Peginterferon alfa-2a plus ribavirin for chronic hepatitis C virus infection. N Engl J Med 2002;347:975-982.

Hadziyannis SJ, Sette H, Jr., Morgan TR, Balan V, Diago M, Marcellin P, Ramadori G, Bodenheimer H, Jr., Bernstein D, Rizzetto M, Zeuzem S, Pockros PJ, Lin A, Ackrill AM: Peginterferon-alpha2a and ribavirin combination therapy in chronic hepatitis C: a randomized study of treatment duration and ribavirin dose. Ann Intern Med 2004;140:346-355.

Hayashi J, Kishihara Y, Ueno K, Yamaji K, Kawakami Y, Furusyo N, Sawayama Y, Kashiwagi S: Age-related response to interferon alfa treatment in women vs men with chronic hepatitis C virus infection. Arch Intern Med 1998;158:177-181.

Sezaki H, Suzuki F, Kawamura Y, Yatsuji H, Hosaka T, Akuta N, Kobayashi M, Suzuki Y, Saitoh S, Arase Y, Ikeda K, Miyakawa Y, Kumada H: Poor response to pegylated interferon and ribavirin in older women infected with hepatitis C virus of genotype 1b in high viral loads. Dig Dis Sci 2009;54:1317-1324.

Wiese M, Berr F, Lafrenz M, Porst H, Oesen U: Low frequency of cirrhosis in a hepatitis C (genotype 1b) single-source outbreak in germany: a 20-year multicenter study. Hepatology 2000;32:91-96.

Levine RA, Sanderson SO, Ploutz-Snyder R, Murray F, Kay E, Hegarty J, Nolan N, Kelleher D, McDonald G, O'Keane JC, Crowe J: Assessment of fibrosis progression in untreated irish women with chronic hepatitis C contracted from immunoglobulin anti-D. Clin Gastroenterol Hepatol 2006;4:1271-1277.

Di Martino V, Lebray P, Myers RP, Pannier E, Paradis V, Charlotte F, Moussalli J, Thabut D, Buffet C, Poynard T: Progression of liver fibrosis in women infected with hepatitis C: long-term benefit of estrogen exposure. Hepatology 2004;40:1426-1433.

Yasuda M, Shimizu I, Shiba M, Ito S: Suppressive effects of estradiol on dimethylnitrosamine-induced fibrosis of the liver in rats. Hepatology 1999;29:719-727.

Sherlock S: Liver disease in women. Alcohol, autoimmunity, and gallstones. West J Med 1988;149:683-686.

玉舎輝彦「性差医療」新興交易(株)医書出版部;2005:46-53.

![]()